態染筆候、肥後*1国一揆等少〻令蜂起付而為可成敗、小早川左衛門佐*2・黒田勘解由*3・森壱岐*4被差遣候、毛利右馬頭*5も自身罷立候、猶様子為可被聞召、小西摂津守*6被差遣候、依一左右御人数之儀、大和大納言*7・江州中納言*8・備前宰相*9、其外四国之者共を始、出陣之儀可被仰付候、九州之儀者五畿内同前ニ被思召候条、何之道*10ニも堅被仰付候ハて不叶儀候、殿下*11も来春者至博多被成御動座、唐・南蛮*12・高麗国迄可被仰付候、然者高麗国之儀、以最前筋目*13急度相究可申越候、猶小西可申候也、

十月十四日*14(朱印)

宗讃岐守とのへ*15

宗対馬守とのへ*16

(三、2355号)

(書き下し文)

わざと染筆候、肥後(ママ)国一揆など少〻蜂起せしむるについて成敗すべきため、小早川左衛門佐・黒田勘解由・森壱岐差し遣わされ候、毛利右馬頭も自身罷り立ち候、なお様子聞し召さるべきため、小西摂津守差し遣わされ候、一左右により御人数の儀、大和大納言・江州中納言・備前宰相、そのほか四国の者どもをはじめ、出陣の儀仰せ付けらるべく候、九州の儀は五畿内同前に思し召され候条、いずれの道にも堅く仰せ付けられそうらわで叶わざる儀に候、殿下も来春は博多にいたり御動座なられ、唐・南蛮・高麗国まで仰せ付けらるべく候、しからば高麗国の儀、最前筋目をもってきっと相究むべく申し越すべく候、なお小西申すべく候なり、

(大意)

書面をもって申し入れます。肥前国一揆などを成敗するため隆景・孝高・吉成を派兵しました。輝元もみずから出馬しました。なお現地の様子を探るため行長を派遣しました。報告があり次第秀長・秀次・秀家やその他四国の者たちに出陣を命じるつもりです。九州についても五畿内と同様に統治すべきと考えます。すべての道を厳重に統治せねばならないのですから、私自身も来春には博多へ移り「唐・南蛮・高麗国」まで支配するつもりです。したがって高麗へのことは先日文書にしたためたとおり遅滞なく行うように。詳しくは使者の行長が申し上げます。

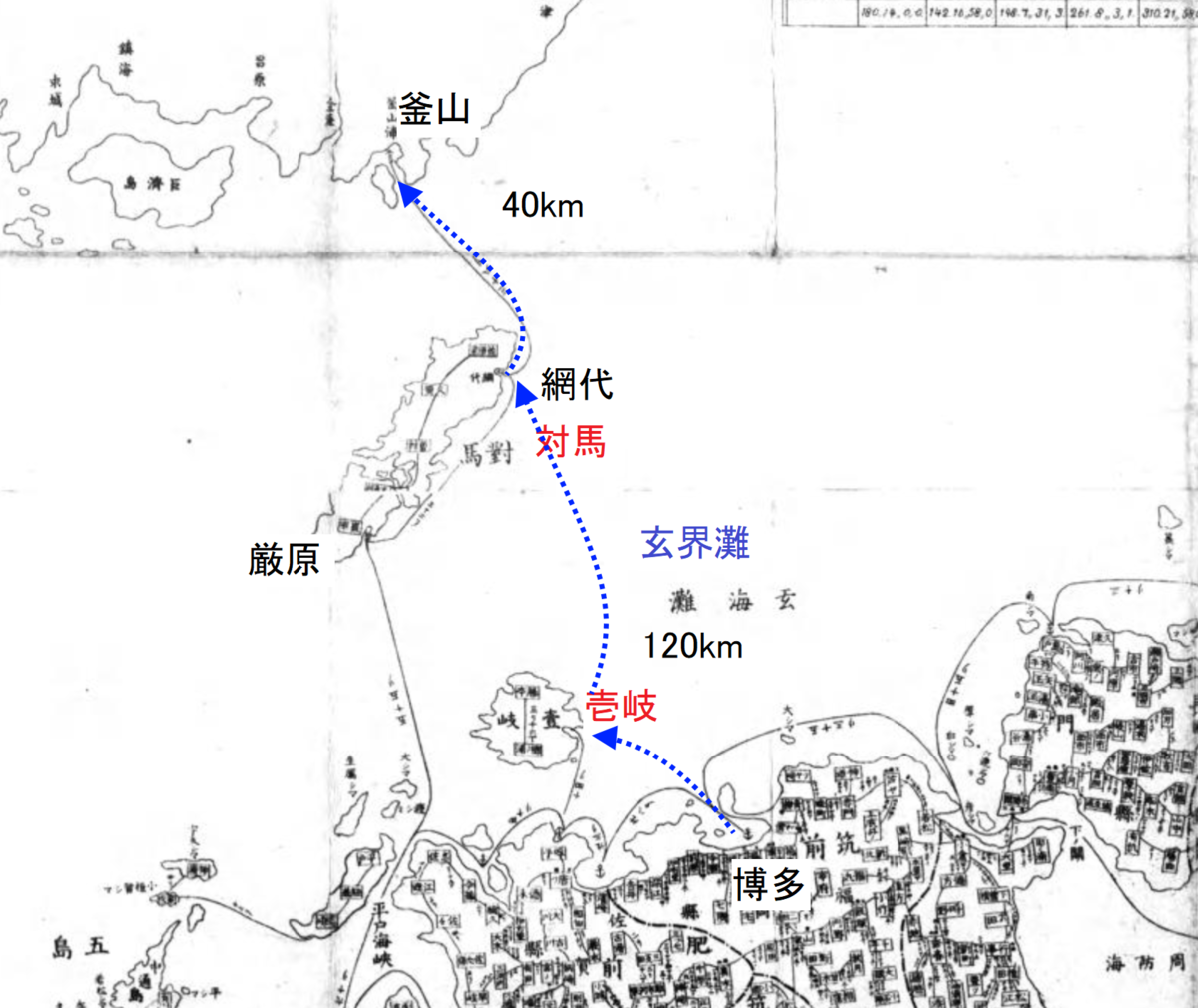

対馬は博多より釜山により近い。

Fig.1 博多・対馬・釜山位置関係図

また上県郡と下県郡の二島からなる国であるが、絶海の孤島で山が海岸まで迫っているまるでフィヨルドのような地形である。

Fig.2 対馬衛星写真(地形図)

Fig.3 天保対馬国絵図(1838年)

https://www.digital.archives.go.jp/api/iiif/001892024/manifest.json

このとき秀吉は肥後の国人一揆に加え、肥前でも一揆が起きたので二正面作戦を余儀なくされた。それでも飽き足らないのか、大陸出兵を実現するため対馬国守護の宗氏に朝鮮国王来朝の手筈を調えるよう促したのである。

前近代社会においては人的・私的な主従性的支配と領域的・公的な統治権的支配とがあざなえる縄のごとく一体化しており、ある場面においては主従性的関係が、またある場面では統治権的関係が表われることがある。いずれも垂直的な上下関係として見えるため、「現代の上司と部下にあたる」という安直な喩えをしばしば用いがちであるが非歴史的で適切とはいえない。

土地を充行うこと=「御恩」に対してそれに応じた「奉公」を務める関係が主従関係であり、これを西洋史で「封建制」と呼ぶ。「いざ鎌倉」や「参勤交代」は土地を与えられた「御恩」に報いる「奉公」=軍役である。「一所懸命の地」と呼ばれるように本貫地や父祖伝来の土地を守るため「命を懸ける」わけである。こうした主従関係は「私的」契約であり、解消することも「相対」(あいたい)次第で可能である。

それにたいして領域における紛争の調停者として立ち現れることもある。秀吉は「惣無事」と呼ばれる「私的な喧嘩」を認めない論理を打ち出した。土地境界相論や用水相論など訴訟沙汰が絶えなかった中世(現代の自治体の境界未確定もこれに由来することが多い)では実力行使でこれを回復する自力救済が正当な手段だった。しかし「公儀」としてあらわれる戦国大名など領域的な上級権力はこれらを裁定する「公的な」権力としてあらわれこうした実力行使を「私戦」として禁じていく。こちらの上意下達の関係は主従関係を前提としない。信長や秀吉のいわゆる「天下統一」もこうした自力救済の否定として理解される。

何をもって「私的」とするか「公的」とするかの線引きは難しいが、現実に起きた出来事には様々な要素が絡み合っているのでていねいに解きほぐす作業が必要となる。

土地は前近代社会においてもっとも重要な生産手段=不動産であり、農耕はもちろん「大地の恵み」と呼ばれるあらゆる資源を土地から得てきた。漁業権や水利権、入会権なども広い意味で土地に対する権利と呼ぶことができる。こうした土地への関与がみずからの領域内で限界に達する*17と領域外へ進出することとなり軋轢が生じる。「縄張り争い」である。こうした資源の争いをみずからの実力で「解決」すべく行われるのが合戦であり、こうした「解決」方法を自力救済と呼ぶ。

親権を失った親が実の子どもを連れ去ったり、私刑(=リンチ)を行うなど自力救済は現代社会でもしばしば見られる。