かなり挑発的なタイトルになってしまったが、このところ流行の数量経済史に覚える違和感の一端をド素人ながら考えてみた。

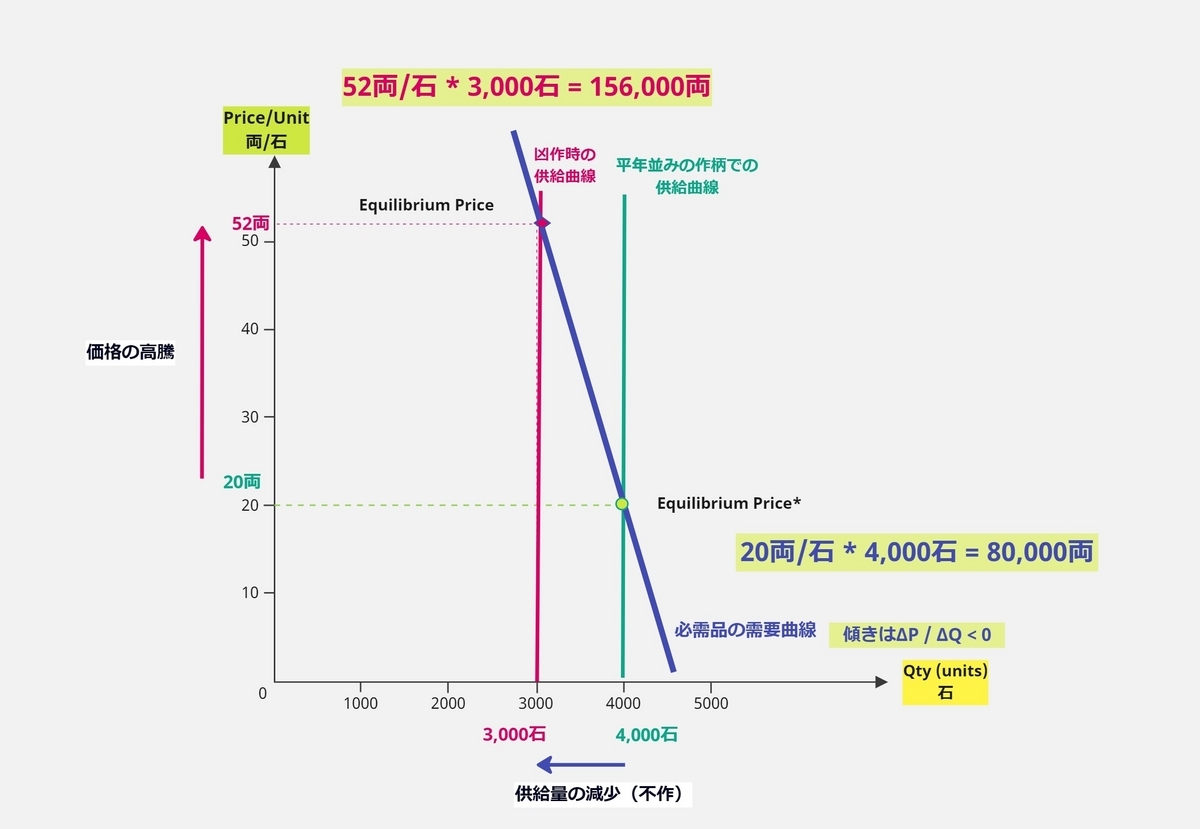

主食など生活必需品の需要曲線は価格弾力性が低く、傾きが急な右下がりの曲線となる。なぜなら人間は価格が下がるまで霞を食べながら「私待つわ、いつまでも待つわ」などとあみんのような悠長なことを言ってはいられないからだ。一方で価格の下落を待てる一般商品の需要曲線の傾きはゆるやかである。他方の供給量は1年ごとに作況が決まるので定数となり垂直な直線で表される。これを図示すると図1、2のようになる。

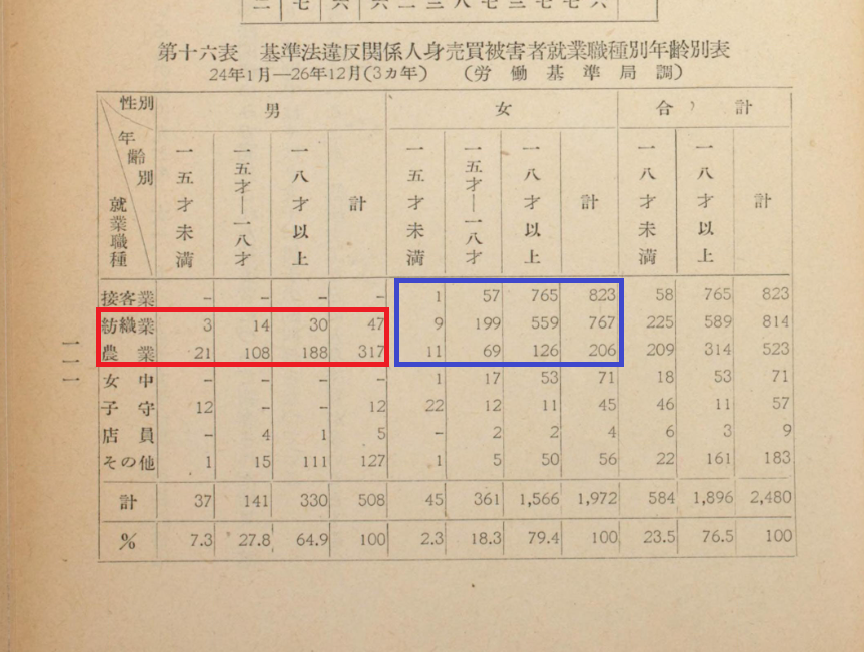

Fig.1 主食など生活必需品の需給均衡点(1石あたりの米の価格を例にした場合)

人口は一定とする。なぜなら飢餓で人口が減り始めるのは凶作時に価格と供給量が均衡したあとに始まるからである。

さて図1では平年の作柄において「単価と取引総量の積」(「総生産」と仮に呼ぶ)は80,000両となる。一方で凶作時は156,000両となり、「総生産」は凶作時に1.95倍に跳ね上がる。もちろん1人あたりの「総生産」も同様である。しかし供給量=生産量は減少しているため人口 N > 0 で供給量=生産量を割ると

4,000石 / N > 3,000石 / N

となり「1人あたりの生産量」は3 / 4に減少しており、個々人が摂取量を変えないとすれば1 / 4は飢餓に苦しむか、全員が摂取量を3 / 4に減らして我慢するかの間をさまようことになるだろう。いずれにしても1人あたりの「総生産」が増加しても、個々人の生活はむしろ貧困に陥る場合があるということである。主食などの必需品は価格ではなくむしろ供給量=生産量に依存する。

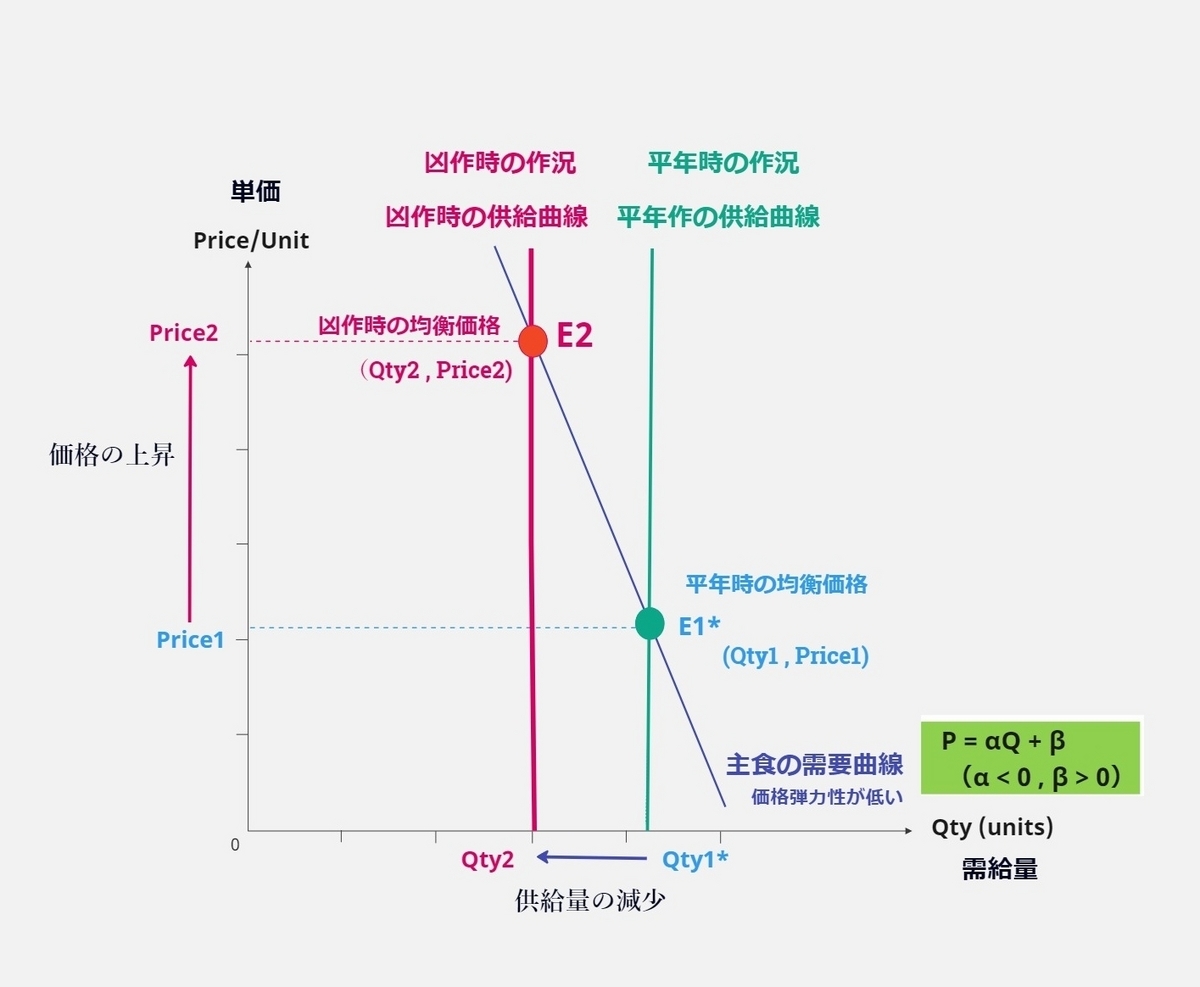

ついでこれを一般的に検討してみる。

Fig.2 主食など生活必需品の需給均衡点

(Proof)

平年時の価格と供給量をP1とQ1,凶作時をP2、Q2と、

「単価と取引総量の積」を平年ではS1、凶作時はS2とすれば、それぞれ

S1 = P1 * Q1 ・・・①

S2 = Q2 * Q2 ・・・②

となる。また需要曲線は独立変数を供給量Qとし、従属変数の価格をPと措けば

P = αQ + β ( α < 0 , β > 0)

で表せる*1。

二つの均衡点は需要曲線P上の点なので

E1 = ( Q1 , P1 ) = ( Q1, αQ1 + β )

E2 = ( Q2 , P2 ) = ( Q2, αQ2 + β )

となる。

さて

S1 = P1 * Q1 = ( αQ1 + β ) * Q1 = α * Q1^2 + β * Q1

S2 = P2 * Q2 = ( αQ2 + β ) * Q2 = α * Q2^2 + β * Q2

ところで

S2 - S1 = α * Q2^2 + β * Q2 - (α * Q1^2 + β * Q1 )

= α * ( Q2^2 - Q1^2 ) + β * ( Q2 -Q1 )

= α * ( Q2 - Q1 )( Q2 + Q1 ) + β * ( Q2 -Q1 )

= ( Q2 - Q1 ) * { α * ( Q1 + Q2 ) + β } ・・・③

③ 式において

Q2 - Q1 < 0 ・・・④

ところで

α * ( Q2 + Q1 ) + β は需給量が( Q1 + Q2 )の時の価格P( Q1+Q2 )であるから非負であり

α * ( Q2 + Q1 ) + β ≧ 0 (等号はタダで放出する場合にのみ成り立つ) ・・・⑤

よって④と⑤より

( Q2 - Q1 ) * { α * ( Q2 + Q1 ) + β } ≦ 0

∴ S1 - S2 ≦ 0 S1 ≦ S2

これも1人あたりで表せば

S1 / N ≦ S2 / N ( N > 0 )

となり凶作時の方が「1人あたりの単価と取引総量の積」が増加することが明らかとなった。それは「国民1人あたりの経済取引の総量」は個々一人ひとりの「なんらかの生活水準を示すメルクマール」たり得ないことをも意味する。

無論「1人あたりの経済取引総量」の増減にかかわらず、個々人一人ひとりの「生活水準」は様々であって実態的な「何か」を示すメルクマールとはならず、単なる1指標に過ぎない。

国勢調査の用紙にはたとえば定住せずに生活する人々は「〇月〇日24時の居処をもって住所とすること」などといった注意点が詳細に書かれている。統計調査に馴染まない人々がいることを政府も知っているのだ。

「経済を回せ」というのは財やサービスの単価と取引総量の積で表される数値を維持させよという意味であって、社会を維持したり、人命を守れと主張しているわけではない。「T4(テーフィア)作戦」を彷彿とさせる「強制的な安楽死」政策を唱える者も現れた。今回のパンデミックはその点を一層顕在化させた。

こうした1人あたりの国民総生産(GNP)や国内総生産(GDP)の上昇の恩恵を受けるのはせいぜいヤッピーくらいで、市井の者には無縁である。1980年代末ごろから、いわゆるトレンディードラマなるものが流行した。主人公は都会の一等地にあり、駅から歩いて数分の、しゃれたインテリアに囲まれた3LDKくらいの贅沢なマンションに住んでいる。家賃はおそらく給与の数倍から十数倍にはなるだろう。実家から毎月百万円単位の仕送りがなければ実現できないなど、非現実的な演出がそこかしこに見られた。所詮はブラウン管の中のフィクションだったはずで、当時のティーンエージャーもそこは弁えていたことを覚えている。しかしその後なぜか「史実」となってしまった。

以上恨み節も込めて演繹的に証明してみた。素人が初歩的な知識をもとに考えたので間違いも多いはずである。その点はご批判を仰ぎたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

人々が「一様な生活水準にある」というのはイデオロギッシュな幻想である。「格差」ではなく、身分や階級、階層など社会科学は様々な分析概念を生み出してきたが、それらは質的な差異を指標にしているのであり、「格差」という用語はすべてを量的で一様な問題に還元してしまう危険性がある。それとは対照的に階級や身分は生産手段の所有/無所有や人格的支配隷属関係を含む概念であり、階層は債務関係の起点となる。そうした社会構造を無視した量的差異のみに注目することは問題の所在を曖昧にするだけである。

たとえば1980年代後半のように羽振りのいい*2時期があったからといって、全国津々浦々の人々がそういった生活をしていたわけではない。歴史は人間の数だけあるのであって、統計数値にそうした実態は現れてこない。「ひとりの死は悲劇だが、百万人の死は統計上の数値でしかない」という格言は「一人ひとりにはそれぞれ歴史があるが、統計数値になると人々の顔や歴史は見えてこない」という意味だとブログ主は解釈している。「神は細部に宿る」という言葉を今一度噛み締めたい。

以上の話は市場で取り引きされる生活必需品に限っており、自家栽培などで収穫されるものは含まない。市場は「参入するのも退出するのも自由な」場であり、「気に入らなければ出ていけばいい」のである。退出した者のことなど去る者日々に疎しで、野垂れ死にしようが一向に構わない。実際、餓死者の遺体で川が堰き止められ、洪水が起きたという事例すらある。また市場に参入するためには資格がある。それは財産を持っていることである。