今回は毛色の変わった文書を採り上げる。大坂落城から3年後の元和4年のものである。

定

一、我等之子とらと申者六ツノとしより、銀子拾弐匁ニうり渡し御年貢ニ仕候間、如何様共末代*1御つかひ可被成候、若御代官衆*2御給人衆*3又ハいつ方よりもゆか*4と申かけ候ハヽ、我等申わけ*5可仕候、少もかまひ*6無之様に可仕候、若此子走*7候ハヽ人代*8ヲたて可申候、縦天下一同之御徳政行、又ハ如何やうの儀*9御座候共相違有間敷候、仍状如件、

孫二郎(略印)

雑賀関戸*12

勝介様参

(『和歌山県史 近世史料三』468頁)(書き下し文)定

一、我等の子とらと申す者六ツの歳より、銀子12匁に売り渡し御年貢に仕り候あいだ、いかようとも末代御使いなさるべく候、もし御代官衆・御給人衆または何方よりもゆかと申し懸け候ハヽ、我等申し訳け仕るべく候、すこしも構いこれなきように仕るべく候、もしこの子走り候ハヽ人代を立て申すべく候、たとい天下一同の御徳政行われ、または如何ようの儀御座候とも相違あるまじく候、よって状くだんのごとし、

(大意)定一、我が子とらと申す者、6歳の時に銀12匁で貴殿に売り渡し年貢を皆済することができましたので、いかなる種類の労働にも末代まで譜代下人としてお使いください。もし代官や給人たちやそのほかの者たちがとやかく言うような場合は、われわれが弁明に立ち、そなた様に少しも御迷惑にならないように致します。もしとらが欠落したならば代人を立てます。たとえ天下一同の徳政や代替わり、国替えなどがありましてもこの約束を反故にするようなことは致しません。以上です。

数え年わずか6歳*13の娘を銀12匁で「末代」に「売り渡し」たとあるように人身売買証文であることが明らかである。非熟練労働であろうと6歳の子が即戦力になるわけではないので数年間は養育することになる。売主には「口べらし」になる。

また「たとい天下一同の御徳政」云々の文言は徳政担保文言といい、中世後半から近世にかけて常套句となっていた。

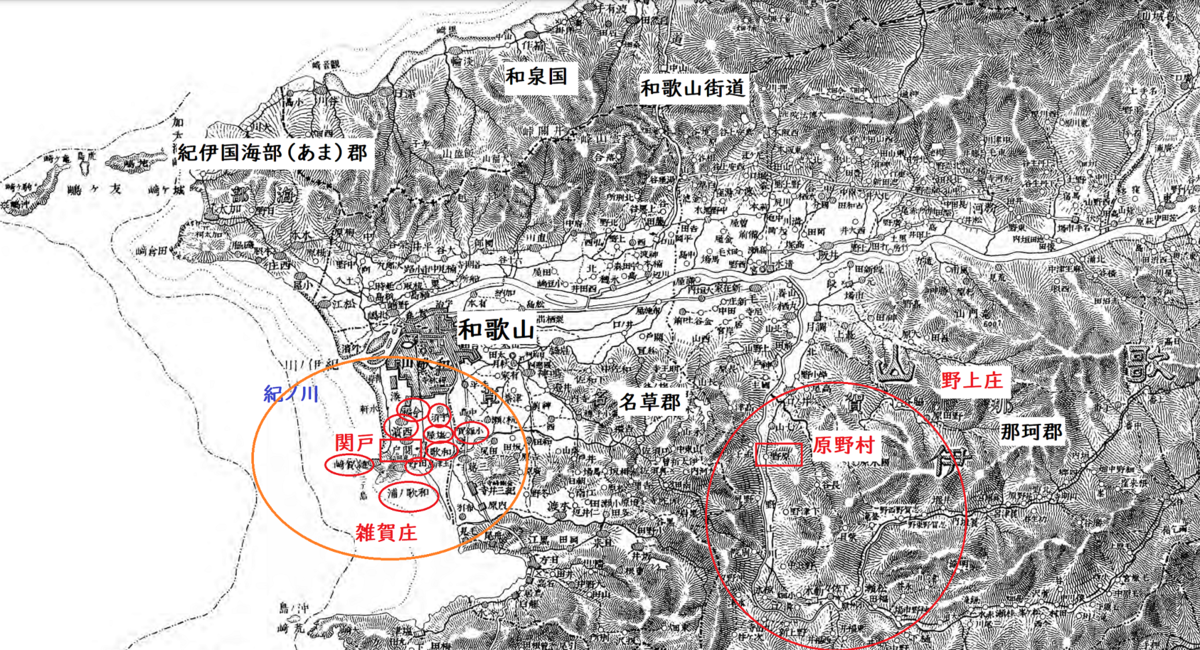

図1. 紀伊国雑賀庄・野上庄周辺図

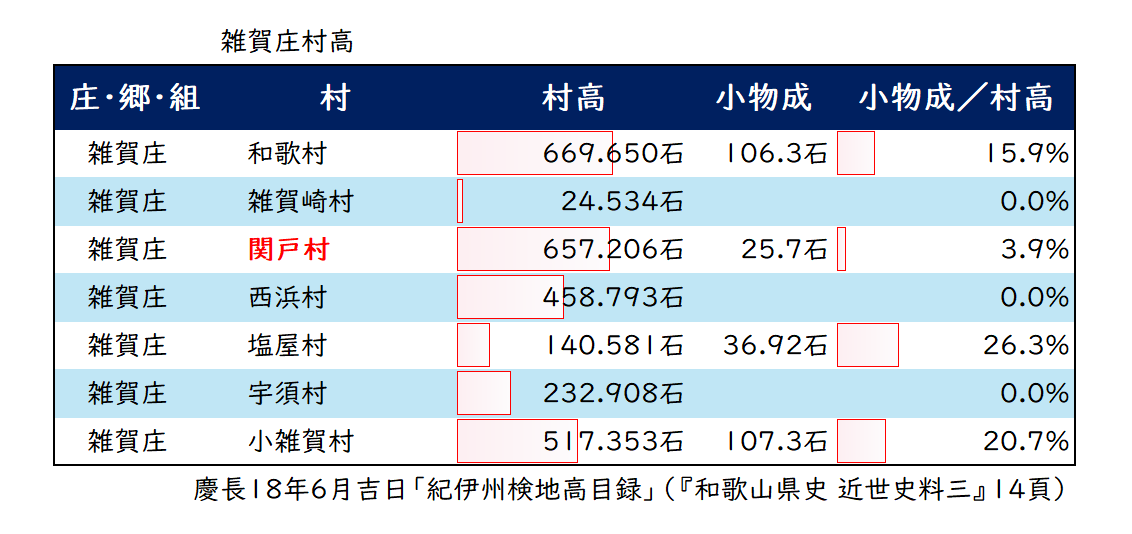

またこの時期の雑賀庄内の各村高は下表の通りで、関戸村が宗教的紐帯の中心をなしていた。

表1. 雑賀庄内各村高

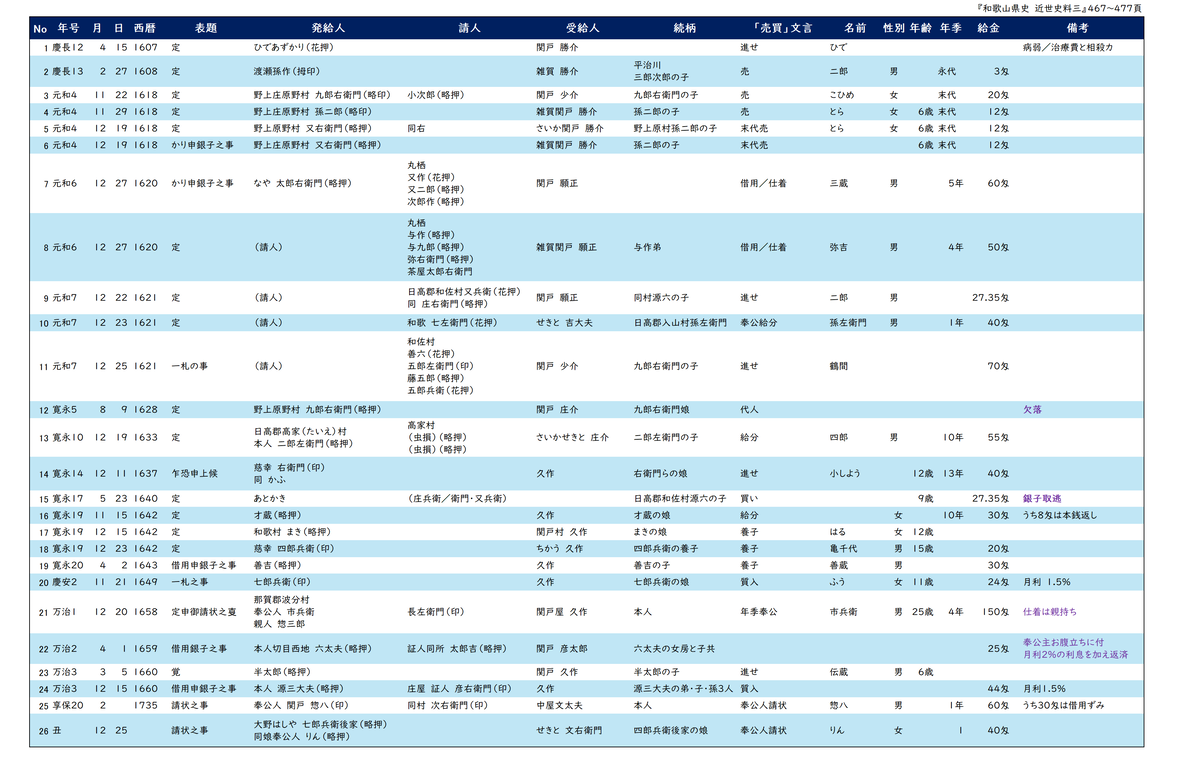

表2. 関戸村人身売買証文一覧

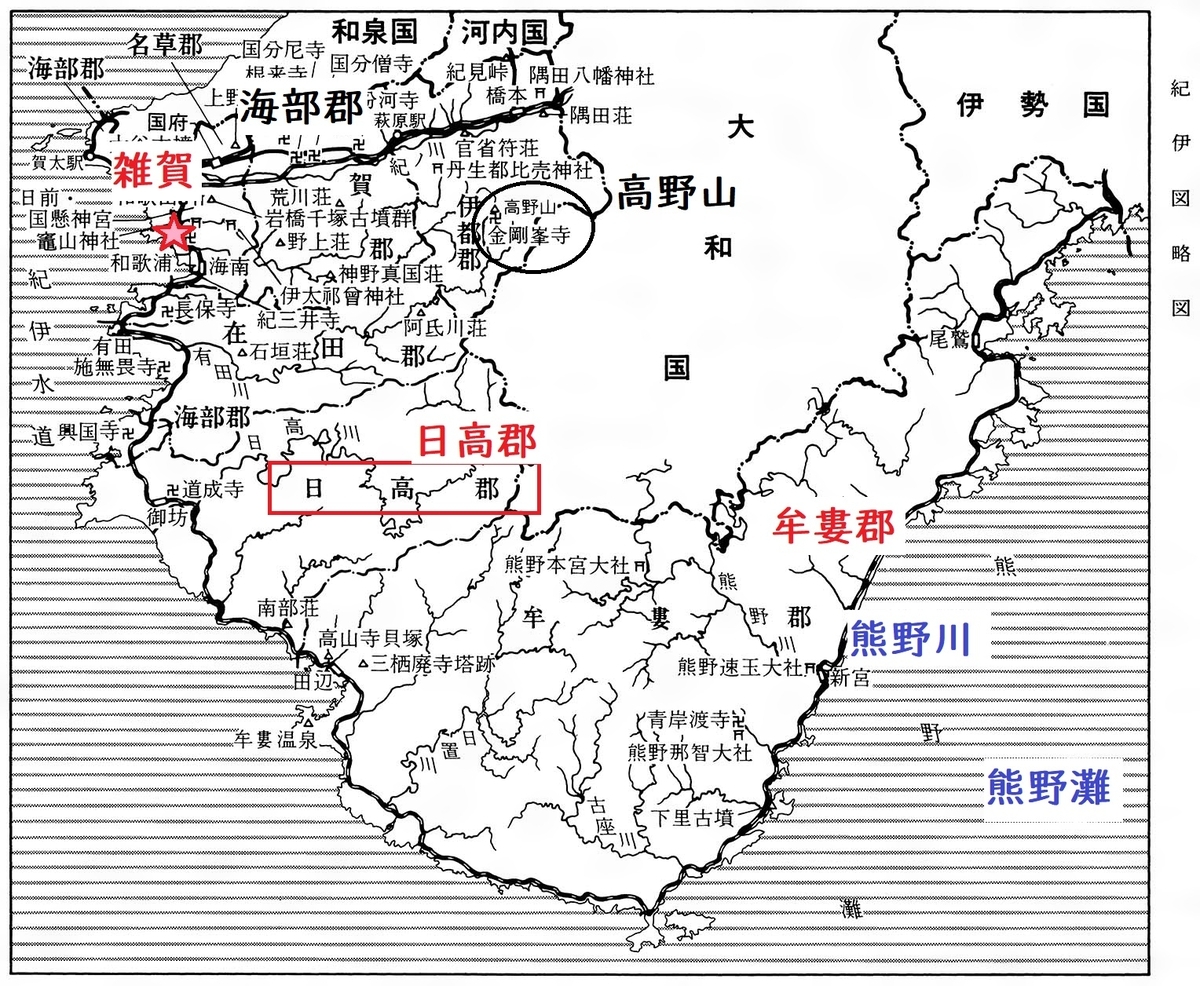

上表2によれば日高郡、牟婁郡など紀伊国一国規模で人身売買を行っていたことがわかる。これらの文書は同じ家に伝わっているので、名宛人は同一人物か直系卑属であろう。

図3. 紀伊国略図

『和歌山県史』は「身分的な奉公契約から債権的な雇傭契約への労働関係の推移をみることができて貴重である」*14と評価する。

奉公人請状には次のような付帯条項が記されているのが一般的である*15。

- 奉公人が欠落した場合当方で探し出す。

- 欠落した者を見つけられなかった場合は代人を出す。

- 領主の国替えや徳政令が発令されるなど「世直り」のような出来事が起きても異議申し立てをしない。

- 奉公人が損失を与えた場合すべて弁済する。

- 奉公人をどのように使役しても構わない。また折檻の上怪我をしても申し分はない。

- ハンセン病などの病を患っていることが75日以内に判明したら契約を解く。

遊女奉公の場合はさらに付帯条項が追加され、請人は無限責任を負っていた。

幕府は以下のように人身売買禁令を発していたが、脱法的な形式を取る者があとを絶たず、新田開発に伴う水害が多発したことで元禄11年には事実上解禁し、その法的慣習は1955年最高裁の前借金無効判決まで続いた。昭和恐慌時の「娘の身売り」は教科書でもおなじみだが、こうした歴史的な背景があったことは踏まえておきたい。

表3. 徳川幕府人身売買禁令年表

元和偃武といってもそれはあくまでも「徳川の平和」に過ぎず、普遍的な意味における平和を意味するものではなかった点に注意したい。

*1:「代々」つまり「譜代」として

*2:紀州徳川家の直轄地を管轄する代官

*3:地方知行を受けている給人、「地頭」とも呼ぶ

*4:「瑜瑕」=珠と瑕。良し悪し。ここでは自分の娘であるとか許嫁であるとか難癖を付けてくること

*5:弁明

*6:構い=差し支え、支障

*7:欠落すること

*8:代わりになる者

*9:代替わりや領主の国替えなど「画期」をなすもの

*10:グレゴリオ暦1619年1月14日、ユリウス暦同年同月4日

*11:紀伊国那賀郡野上庄野原村、下図参照

*12:紀伊国海部郡雑賀庄関戸村、下図参照

*13:満年齢で4~5歳

*14:「解説」1002頁、強調は引用者

*15:『概説古文書学 近世編』299~300頁、1989年、吉川弘文館