ここ最近「批判」という言葉をめぐるやりとりが喧しい。そこで前回読んだ秀吉発給文書中の「批判」と同様に使われている戦国大名分国法を検討したい。ここで挙げる事例は『日本国語大辞典』にも用例として採り上げられているので、ことさら目新しいわけではないし、ましてやこうした議論に棹さそうなどという意図は毛頭ない。

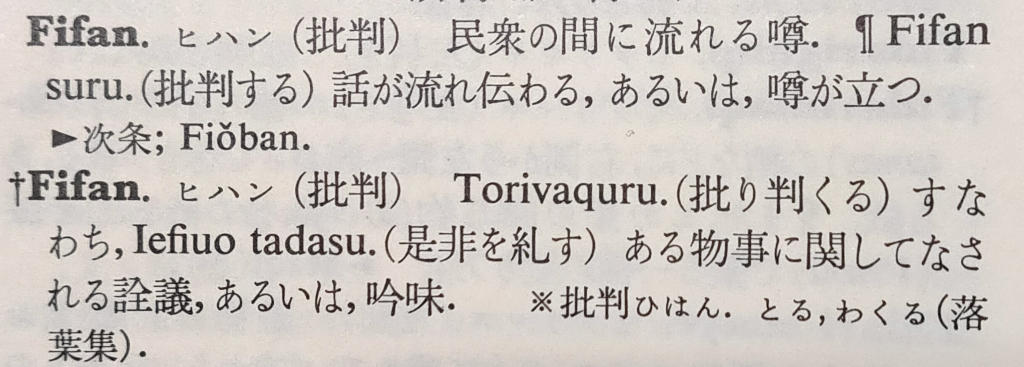

まず『邦訳日葡辞書』の該当部分を見ておこう。1603年に刊行された同書*1は宣教師のカトリック的価値観というバイアスがかかっているが、卑語なども採用されており、文字にあらわれにくい当時の語彙を伝える貴重な史料である。

Fig.1 「批判」 ”Fifan”

「民衆の間に流れる噂」とは別に「是非を糺す。ある物事に関してなされる詮議、あるいは吟味」が立項されているので、同音異義語と認識されていたようだ。後者の意味に否定的な含意が加わると現代的な意味合いになることは容易に予想されうる変化である。「言語道断」も「言葉で表現しがたい奥深い真理」を意味する仏教用語で、「信長公記」*2に「四方の景気、山海・田園・郷里、言語道断面白き地景申すに計りなし」*3とあるように肯定的な意味でも使われていた。

ちなみに今日ほぼ同義語として流布する「非難」は以下のように説明されている。

Fig.2 「非難」 "Finan"

次に戦国大名大内氏と六角氏の分国法を見ておきたい。

①右条々、かくのことく相定らるゝ上ハ、賃相当分*4けんてう*5にほんそう*6すへき者也、あたい*7をハ御法*8のことく下行*9せしむる処ニ、もしその職*10をおろそかにする族あらハ、件のあつらへ*11物*12を、そのぬし*13出帯*14して、奉行所にてひはん*15をうけ*16、ふたう*17れきせん*18たらハ、たちまち可処罪科者也、仍下知如件、

文明17年4月20日 「大内氏掟書」*19

②一、数日被遂御糺明之淵底*20、題目*21於御批判者、被定置以條目之旨*22、可為御順路*23、然而愚慮之輩、非儀*24之御裁断*25与令覚悟*26、不相捨訴訟*27者、可為所致蒙昧*28、然者、既被成奉書*29処、相語親類一族、於拘*30申者、併相背御成敗*31者也、被成御下知以後不可相拘申事、永禄10年4月18日 「六角氏式目」*32(書き下し文)①右の条々、かくのごとく相定らるるうえは、賃相当分厳重に奔走すべきものなり、直をば御法のごとく下行せしむるところに、もしその職をおろそかにするやからあらば、くだんの誂え物を、その塗師出帯して、奉行所にて批判を請け、不当歴然たらば、たちまち罪科に処すべきものなり、よって下知くだんのごとし、

②一、数日御糺明の淵底を遂げられ、題目御批判においては、定め置かるる條目の旨をもって、御順路たるべし、しかりて愚慮のともがら、非儀の御裁断と覚悟せしめ、訴訟を相捨てざるは、蒙昧のいたすところたるべし、しからばすでに奉書をなさるるところ、親類一族を相語り、拘え申すにおいては、あわせて御成敗に相背くものなり、御下知なさるる以後、相拘え申すべからざること、

(大意)①右の箇条、以上のように定めたので、代金にふさわしい仕上げをすべきである。代金をこの掟書の通り支払ったのに手を抜く族がいたなら、塗師自身が問題となった作品を持参して奉行所にて「批判」を受けなさい。不正が明らかになった場合は罪科に処すものとする。以上が下知の趣旨である。②一、数日間詳しく調べ上げ、問題について「ご批判」する場合、定められている条文の趣旨に則って道理あるものとしなければならない。しかしながら、道理にかなわないご裁定と知り、訴えを取り下げないのは蒙昧の所行である。したがって、すでに奉書が出されたのに親類一族と称し、庇護するものは本人と合わせてご裁定に背く者である。下知が下ったのち匿ってはならない。

①は塗り物の出来具合を、奉行所で実際に作品を「批判」するという場面で使われているので、出来映えの良し悪し、すなわち「吟味」するという意味で解してよかろう。

②は後半部分がやや意味が取りにくいが、「御批判」とあるので「批判」するのは六角氏である。すぐあとに「非儀の御裁断」とあることから「裁断」が「批判」と同義であることがわかる。つまりこの「御批判」は六角氏による「裁定」、「裁決」という意味になる。

以上のことから、15世紀中頃から17世紀にかけて「批判」が「物事の良し悪しを見極める」、「その結果下した裁定」という意味を持つことがわかった。

*1:2018年リオ・デ・ジャネイロで新たな「日葡辞書」が発見され、八木書店から影印本が刊行されている。かなりお高く本体価格60,000円也 https://catalogue.books-yagi.co.jp/files/pdf/c9784840622349.pdf

*2:近年は「信長記」と呼ぶことが多い

*3:「この景観は言葉では言い表せない趣がある」

*4:本文の塗り物代金などを定めたことを指す

*5:厳重

*6:奔走。うまく仕上げるように努力すること

*7:「直」、現在の「値」。「賃相当分」

*8:大内氏掟書のこと

*9:銭を下賜すること

*10:仕事、職分。ここでは出来具合

*11:誂え

*12:注文して作らせた物

*13:「主」とする写本もあるが塗り物代金を問題としているので塗師、漆を塗る職人とすべきだろう

*14:持参

*15:「批判」

*16:請け

*17:不当

*18:歴然

*19:『中世法制史料集』第三巻、武家家法Ⅰ、60頁

*20:詳しくお調べになり

*21:とくに取り上げるべきこと、事件、主題

*22:すでに定められている六角氏式目の趣旨に則り

*23:道理にかなった

*24:「順路」の対義語、道理に背く

*25:六角氏の裁定

*26:知る

*27:歎願すること、不平不満を伝えること

*28:道理に暗いこと

*29:主人の意を奉じて下位の者に意思を伝達する文書のこと。直接意思を伝える文書は「直書」という

*30:自分の庇護下に置くこと、保護する、匿う

*31:六角氏による裁定。「仕置」も「成敗」も今日ではもっぱら「懲らしめる」「処刑する」の意味に限定されるがもともとは統治するの意味

*32:上掲書272頁