一①、其方儀、此方ヘ越候ヘト申者、右一書懇ニ可申付ト思召被召寄候得トモ、道〻用心*1以下無心許被思召、又此方ヘ越候ハ、日数可行*2候、下〻之者モ草臥*3候ヘハ如何候間、無用*4之事、

一②、毛利右馬頭*5・小早川左衛門佐*6・吉川治部大*7輔両三人ハ、人数二三千ニテ此方へ可*8被越候、惣人数*9造作ニ候間*10、無用之事、并黒田勘解由ハ馬乗*11四五騎ニテ、右馬頭可為同道事、

(書き下し文)

一①、そのほう儀、こちらへ越しそうらえと申すは、右一書懇ろに申し付くべきと思し召し召し寄せられそうらえども、道〻用心以下心許なく思し召めされ、またこちらヘ越しそうらわば、日数行くべく候、下〻の者も草臥れそうらえば如何に候あいだ、無用のこと、

一②、毛利右馬頭・小早川左衛門佐・吉川治部少輔両三人は、人数二三千にてこちらへ越さるべく候、惣人数造作に候あいだ、無用のこと、ならびに黒田勘解由は馬乗り四五騎にて、右馬頭同道たるべきこと、

(大意)

一、そなたをこちらへ呼び寄せようとしたのは、この一書の趣旨を徹底させるためであったが、道中の警固に不安もあるうえ、日数もかかるだろう。また「下〻の者」へ負担をしわ寄せするのはどうかと思うのでこちらへ出向くことはない。

一、輝元・隆景・元長三名は、軍勢2~3,000人を引き連れて来るに違いないだろう。全軍でこちらへ来るのはコストがかかるのでそれには及ばない。孝高が騎馬武者4~5騎のみで輝元のお供をしなさい。

このとき、秀吉は薩摩川内の泰平寺に、秀長や孝高、輝元らは日向諸県郡の野尻にいた。

Fig.1 秀吉、秀長、輝元ら、孝高の位置

『日本歴史地名大系 鹿児島県』より作成

‰(パーミル)は千分率。15‰は水平方向に1000メートル移動したとき15メートル上る/下る勾配の坂道。1000‰=45°

①には、秀長に九州南部の仕置の趣旨を徹底させることと道中のコスト*12・リスクを秤にかけた上で「来ることはない」との結論にいたった旨記されている。

ここで「下々の者」とは誰かが問題になる。ひとつは軍勢の最末端兵士までという解釈、いまひとつは人足に駆り出される百姓までをも含むとする解釈である。秀吉自身どこまで自覚的だったか知りようもないが、闇雲に軍勢を動かす際の「負担」が視野に入っていたことだけは確かである。「負担など知ったことか」といたずらに戦線を拡大する一方の織田信長とは実に対照的である。解釈については隔靴掻痒の感は否めないが断定は避けたい。

②も同様に輝元らが全軍で来ることの余分なコストを避けたと解釈できる。

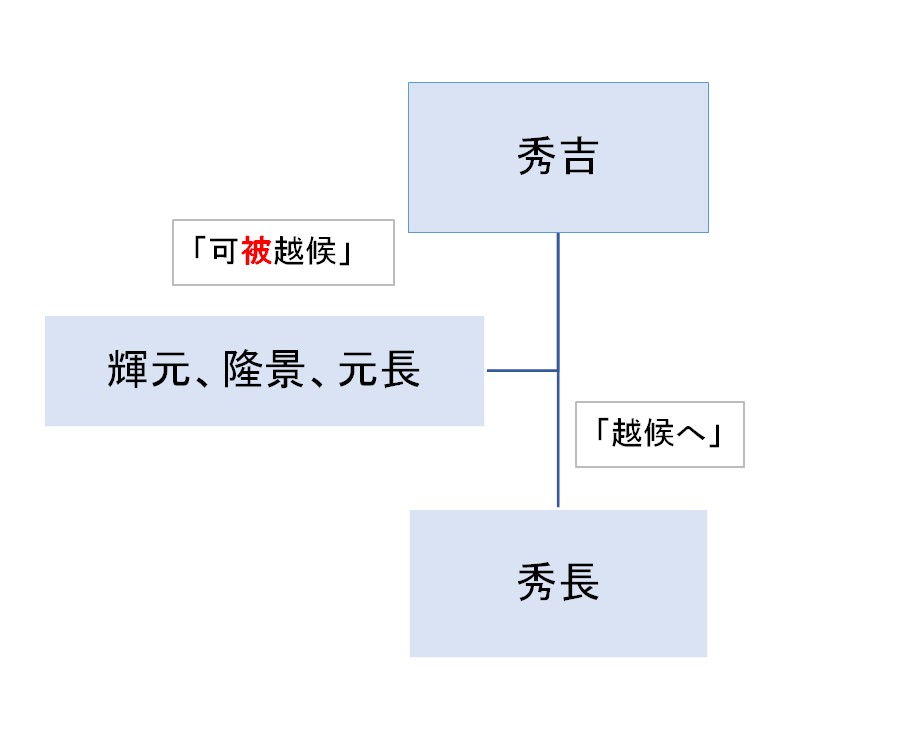

このとき秀長や輝元らのもとにいた孝高に、騎馬武者4~5騎を輝元に同道させるよう命じている。これは「可被越候」と尊敬の助動詞「被」(らる)を使っている点とともに気になるところである*13。①では秀長に「越候へ」(こちらへ来い)と記しているところから、輝元・隆景・元長に対して秀吉が敬意を払っていたことは明らかである。

これらから秀長と輝元らには「格」の差があったと考えられる。図示すると下図のようになる。

Fig.2 秀長と輝元・隆景・元長の序列

主な峠の勾配

碓氷峠:信越本線横川・軽井沢間 おおよそ50‰、アプト式鉄道採用時で最大66.7‰

板谷峠:奥羽本線福島・米沢間 33‰

瀬野八:山陽本線八本松・瀬野間 22.6‰

箱根峠:箱根湯本・芦ノ湖湖畔 54‰

*1:あらかじめ警戒して怠らないこと

*2:月日が過ぎ去る

*3:クタビレ

*4:「日葡辞書」には「用いることなし」とある。①無益なこと、②してはならないこと、③用事がないこと。ここでは「天地無用」と同様「してはならない」の意

*5:輝元

*6:隆景

*7:少。元長

*8:可能ではなく必然、当然。「違いない」の意

*9:全軍

*10:手間がかかるので、費用がかかるので

*11:馬を持ち、かつ乗ることを許された武士

*12:costには経費のほかに「人的代償」、「犠牲」という意味がある。この時期の人々にとって兵士を失うことは物的損害程度にすぎなかっただろうが

*13:秀吉は「被召寄」=「召し寄せられ」のように自身に尊敬語を用いている