8月6日長宗我部元親は羽柴秀長に降った。秀吉の関白就任からおよそ1ヶ月ほどのちのことである。しかし、秀吉家臣の蜂須賀家政が阿波に入国すると思わぬ抵抗に遭う。このとき家政が発給した文書の写、2点を読んでみたい。なお翌天正14年には祖谷の「源平の末葉」(源平の末裔)と称する住人たちが、「徒党」を組んで長期にわたって蜂須賀氏の支配に抵抗する*1。大名間で講和が成立しても、在地の世界はまた別の話であり、オセロの駒が一瞬で反転するように勢力図がすぐさま塗り変わるわけではない。

[史料1]

今度仁宇*2・大粟*3百姓共、非儀之働*4以之外ニ候、其元之者共、少も無別*5馳走*6之由、黒部・久代*7申聞候通、一段満足此事ニ候、弥其元相談肝煎*8肝要候、尚両人可申候也、

住友彦兵衛殿*11

住友五郎右衛門殿*12

伊澤志摩殿*13

『大日本史料』第11編20冊、13~14頁

[史料2]

仁宇・大粟百姓共、非儀之働候所ニ、其元之者共、少も無別儀馳走候由、黒部・名*14代申聞候通、一段満足此事候、弥其元相談肝煎簡要候、尚両人可申候也、恐〻謹言、

九月二日*15 小六御書判

みつきかし原*16

名主百姓中

同上書、15頁(書き下し文)[史料1]このたび仁宇・大粟の百姓ども、非儀の働きもってのほかに候、そこもとの者ども、すこしも別儀なく馳走のよし、黒部・久代申し聞け候とおり、一段満足このことに候、いよいよそこもと相談じ肝煎り肝要に候、なお両人申すべく候なり、[史料2]仁宇・大粟百姓ども、非儀の働き候ところに、そこもとの者ども、すこしも別儀なく馳走候よし、黒部・久代申し聞け候とおり、一段満足このことに候、いよいよそこもと相談じ肝煎り簡要に候、なお両人申すべく候なり、恐〻謹言、(大意)両文書ともほぼ同文なのでひとつにまとめる。仁宇・大粟の百姓どもが「非儀」を働くとは言語道断です。それにもかかわらず、そなたたちは反抗することなく奔走したと聞き及んでいます。黒部・久代が申し伝えたとおり実に喜ばしい限りです。今後もよく話し合い「肝煎」することが大切です。なお詳しくは両名が口頭で申します。謹んで申し上げました。

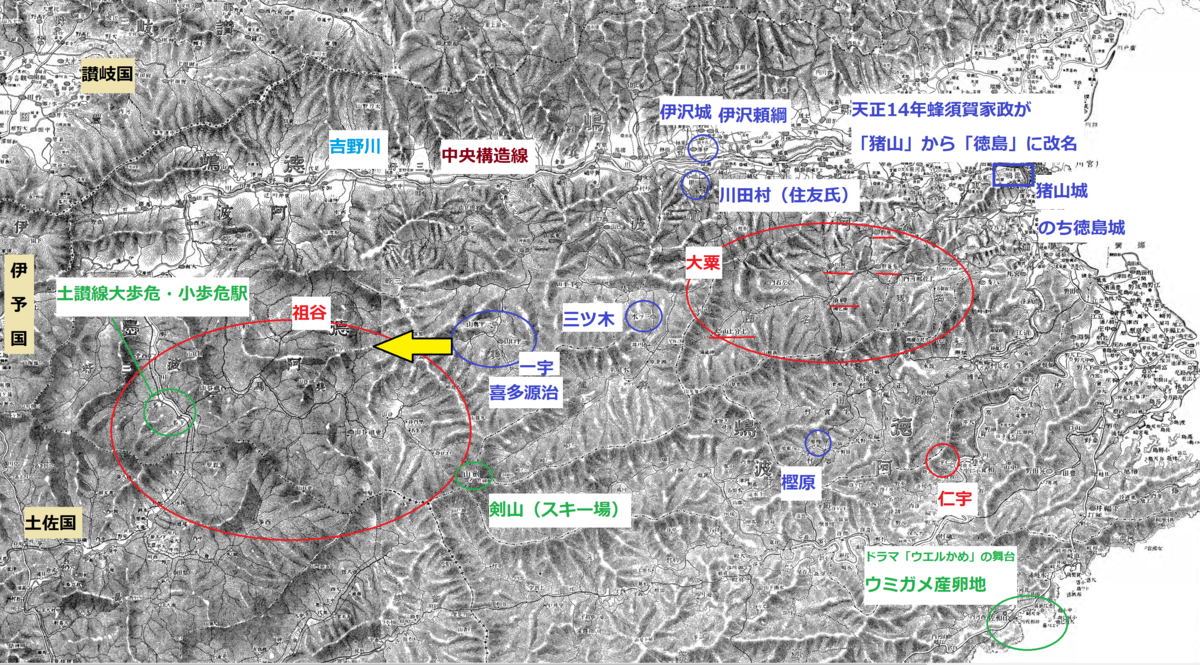

Fig. 阿波国南部周辺図

凡例 赤は一揆方、青は蜂須賀方、緑は観光案内を兼ねた

『日本歴史地名大系』徳島県より作成

現地の反応は一様ではなかったようで、麻植郡三ツ木や勝浦郡樫原の「名主百姓中」(文字通り「名」の「主」)たちが正勝に協力的である一方、祖谷のように数年にわたって抵抗し続けた郷村もある。そうした勢力をのちに帰農していく住友氏や伊沢氏のような土豪を味方につけて鎮圧していったようである。祖谷では美馬郡一宇の土豪喜多源治が降伏した者には「名職」を与え、徹底抗戦する者たちは「討ち亡ぼし」たようにアメとムチを使い分け切り崩し工作を行った*17。

祖谷は大坂の陣、天草島原一揆のさいに何人か駆り出されており*18、大坂落城から2年後の元和3年には刀改めが行われた。「相州正宗」、「備前正恒」、「備前長光」などの銘品が目録に並ぶ*19。こうしたことから、紀行番組で語られる「隠れ里」のような、あまりにステレオタイプなイメージは一面に過ぎないことがわかる。

なお、四国で「住友」といえば別子銅山*20を思い浮かべるが、充所の住友氏と関係あるかどうかはわからなかった。気になる方はこちらを参照されたい。

*1:『大日本史料』第11編20冊、23~25頁。また丸山幸彦「四国山地における蜂須賀氏入部反対運動」『奈良史学』24号、2006年参照

*2:阿波国那賀郡、図参照

*3:同国勝浦郡、図参照

*4:蜂須賀氏への抵抗

*5:「儀」脱カ、「別儀なく」で「裏切ることなく」の意

*6:奔走

*7:家政の家臣カ

*8:世話をする、斡旋する、仲立ちをする。ここでは蜂須賀氏と在地のあいだを取り持つの意。ただし手段は問わなかった

*9:天正13年

*10:「書判」は花押のこと

*11:未詳、麻植郡川田村の土豪カ

*12:同上

*13:頼綱、阿波郡伊沢城主。蜂須賀氏入国時の一揆を鎮圧し、「与頭庄屋」に任じられる。祖先は細川・三好両氏に仕えていた

*14:久

*15:天正13年

*16:麻植郡三ツ木・樫原、図参照

*17:『大日本史料』第11編20冊、24頁

*18:『阿波藩民政資料』1124頁

*19:同上書、1125頁

*20:今は「マイントピア」という観光地になっている。鉱山跡地の施設に「マイン」と名付けられる例は珍しくないが、「mine」は「鉱山」、「採掘する」の意味で、最近はサイバー空間上で「鉱脈を掘り当てる」=「マインニング/マイニング」のように使われる。マインの形容詞が「ミネラル」で「ミネラルウォーター」は逐語訳的には「鉱物を含んだ水」を意味する