一①、大師手印*1、一書面明鏡上者、如当知行高野山*2可為寺領事、

一②、高野山押領*3地於在之者、大師手印従当山被相破*4条、行〻者当山可為滅亡基条、可有其分別候事、

一③、寺僧*5行人*6、其外僧徒*7学文*8嗜無之、不謂武具鉄炮以下被拵置段、悪逆無道歟事、

一④、大師如置目、寺僧行人已下心持被相嗜、可被専仏事勤行事、

一⑤、対天下成御敵謀叛悪逆人*9を寺中に被抱置事、不謂儀歟、道心者*10といふは、親をころし子を殺し*11、主之用にもたゝす*12、又者失面目、もとゆひ*13をきり、男もならざる輩*14、当山に在之事くるしかるましき候事、

一⑥、比叡山*15・根来寺*16儀、天下へ依敵対申、終破滅眼前に相見候之条、爰を以可被分別*17候事、

一⑦、右条数如書面、当山衆徒行人已下於得心者、一〻*18請状*19可在之候、衆徒其外一統に於不被残*20心底者、当山相立*21候様、秀吉可馳走事、已上、

天正拾参年四月十日 秀吉(花押)

高野山

『秀吉文書集二』1395号、156頁(書き下し文)一、大師手印、一書面明鏡のうえは、当知行のごとく高野山*22寺領たるべきこと、

一、高野山押領地これあるにおいては、大師手印当山より相破らるるの条、ゆくゆくは当山滅亡のもといたるべくの条、その分別あるべく候こと、

一、寺僧・行人、そのほか僧徒学文嗜みこれなく、謂われざる武具・鉄炮以下拵え置かるる段、悪逆無道かのこと、

一、大師置目のごとく、寺僧・行人已下心持ち相嗜なまれ、仏事・勤行を専らにせらるるべきこと、

一、天下に対し御敵なる謀叛悪逆人を寺中に抱え置かるること、謂われざる儀か、道心者というは、親を殺し子を殺し、主の用にも立たず、または面目を失い、元結いを切り、男もならさる輩、当山にこれあること苦しかるまじき候こと、

一、比叡山・根来寺の儀、天下へ敵対申すにより、ついに破滅眼前に相見え候の条、ここをもって分別せらるるべく候こと、

一、右条数書面のごとく、当山衆徒・行人已下得心においては、いちいち請状これあるべく候、衆徒・そのほか一統に残られず心底においては、当山相立ち候よう、秀吉馳走すべきこと、已上、

(大意)一、空海手印縁起に寺領であることが明らかなので、当知行の通り高野山領として認めること。

一、高野山が押領した土地があるのなら、空海手印縁起をみずから破棄したことになるので、将来的には当山滅亡の原因となることは間違いないことである。よく考えるように。

一、寺僧・行人、そのほか僧徒が学問をおろそかにし、正当な理由のない武具・鉄炮などを蓄え置くことは、悪逆無道でないのか。

一、大師が定めた通り、寺僧・行人など精神を鍛錬し、仏事・勤行に専念すること。

一、天下に対し敵対する謀叛悪逆人を寺中に匿うことは不当ではないのか。道心者というのは、俗世と断絶した者たちであり、当山に抱え置くことは差支えないことである。

一、比叡山や根来寺は天下へ敵対したため、結局破滅のみちを辿ることになったので、この例に照らしてよく考えること。

一、右箇条の通りに、当山衆徒・行人など得心した者は、各自請状を差し出すように。衆徒・そのほかみな残らず心の底から請状を差し出したなら、当山の経営が成り立つよう、秀吉が奔走することを約束する。以上。

[参考史料](端裏書)覚一ⓐ、叡慮*25被仰上、大師如御手印被仰付、忝存候事、一ⓒ、寺僧・行人其外僧徒、武具・鉄炮已下、大師置目并今度相守御一書之旨、可被専仏事勤行事、一ⓓ、対天下成御敵謀叛悪逆人事、自今以後、寺中相拘申間敷事、或親を殺し、子をころし、主之用にも不立、或者失面目、もとゆひを切、男も不立、真実於発道心輩者、如御条数当寺雖在之不及是非事、天正十三年四月十六日 法眼空雄検校法印良運細井新介殿『大日本史料』第11編14冊、410~411頁(書き下し文)(端裏書)「当山右の御判御請の案文」覚一、叡慮仰せ上げられ、大師御手印のごとく仰せ付けられ、かたじけなく存じ候こと、一、大師御手印のほかは、当知行たるといえども、押領地においては返上いたすべきこと、一、寺僧・行人そのほか僧徒、武具・鉄炮已下、大師置目ならびにこのたび御一書の旨を相守り、仏事・勤行を専らに致すべきこと、一、天下に対し御敵なる謀叛悪逆人のこと、自今以後、寺中相拘え申すまじきこと、あるいは親を殺し、子をころし、主の用にも立たず、あるいは面目を失い、元結いを切り、男も立たず、真実道心に発する輩においては、御条数のごとく当寺これあるといえども是非に及ばざること、一、右御条数の旨、当山老若一統かたじけなく存じ候、しからば末代に至り御置目守り奉るべきの旨、自然この旨に相背く輩これあらば、いかようの御成敗加えらるるといえども、さらに遺恨に存ずべからず候、これらの趣、よろしく御披露に預かるべく候、(大意)覚一、叡慮により、空海手印縁起の趣旨通り命じられありがたく存じております。一、空海手印縁起に拠らない土地は、当知行を行っていても押領地として返上いたします。一、寺僧・行人その他の僧徒にいたるまで武具・鉄炮などの破棄、大師の定めおよび秀吉様の判物の趣旨を守り、仏事・勤行に専念いたします。一、天下に敵対する者は今後寺中に匿いません。仏道に励む者は当寺にいても是非を問いません。一、右箇条、当山老若みなありがたく承りました。末代にいたるまで判物の趣旨を遵守します。もしこれに背く者がいましたらいかなる御成敗を加えられてもけっして恨みには思いません。以上の趣旨、必ずやお誓い申し上げます。

両文書の箇条は以下のように対応している。

- ①・・・ⓐ

- ②・・・ⓐ、ⓑ

- ③、④・・・ⓒ

- ⑤・・・ⓓ

- ⑥・・・なし、⑥はいわば脅し文句なので請文にする必要はないので当然のことか。

- ⑦・・・ⓔ

参考史料下線部に「当知行たるといえども押領地においては」とあるように「当知行」と「押領」は事実上同義である*29と高野山側は認識している。一方の秀吉は、「正当な」寺領のみを「当知行」と呼び、そうでない実効支配地を「押領地」と見做した。高野山側と秀吉側の「当知行」をめぐる認識のズレがこの請文に如実に表れている。

また僧は本来「仏事勤行を専ら」にし、「謂れのない武具や鉄炮」をたくわえることは「悪逆無道」ではないかと迫る。本文中の「大師置目」や「叡慮」といった文言から高野山の武装を本来の仏の教えに背き、天皇に弓引く行為であると難じているのだ。

秀吉は武力のみに頼ったわけでなく、仏道の「あるべき姿」を問うたり、「叡慮」つまり天皇の意思を体現するものとして高野山に決断を迫っており、政権の正統性をすでに獲得していた。

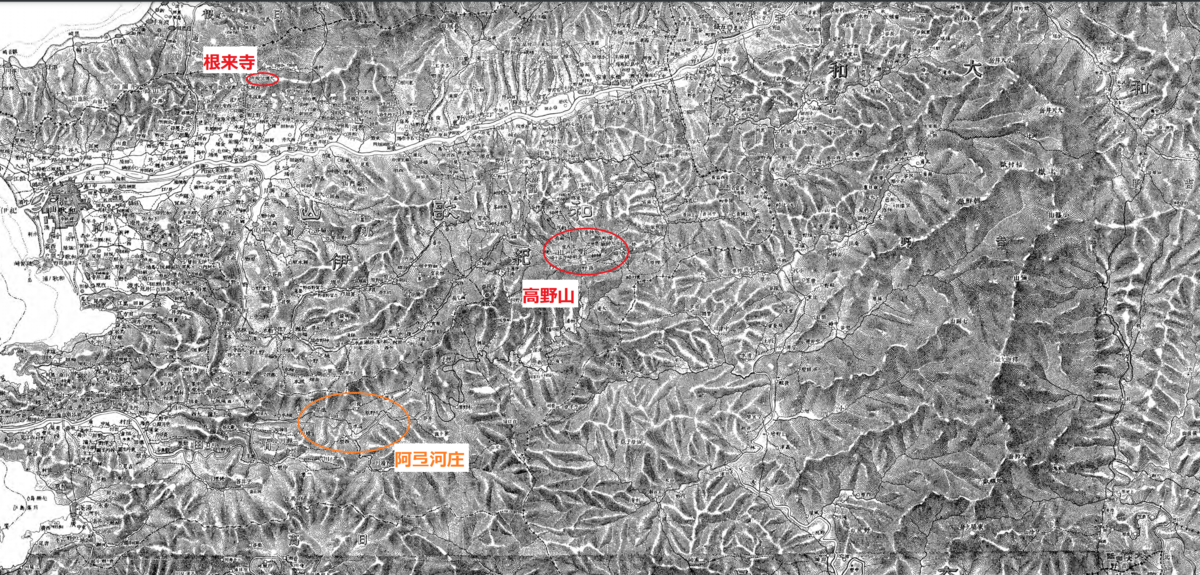

Fig.高野山周辺図

*1:寺領の正統性を主張する御手印縁起

*2:金剛峯寺、紀伊国伊都郡、図参照

*3:「押領」して支配が事実上続くと「当知行」状態になる。後述

*4:空海の手印の趣旨をみずから破り

*5:「高野三方」(「学侶方」・「行人方」・「聖方」)の「学侶」カ

*6:実務集団、僧兵の母体

*7:「聖方」カ

*8:学問

*9:「御敵」とあることから「天皇に敵対し」の意だが、もちろん秀吉に敵対する者たちのこと

*10:仏門に帰依した者

*11:親子の縁を絶つ

*12:奉公主の役に立たず

*13:髪の髻を束ねる紐

*14:「親を殺し」からここまで俗世との縁を絶った者の意か

*15:延暦寺、近江国志賀郡

*16:紀伊国那賀郡、図参照

*17:理非を弁えること

*18:めいめい、各自

*19:上位者の命に服する旨誓約する上申書。後掲「参考史料」参照

*20:もれなく

*21:面目をたもつ、立ち行く

*22:金剛峯寺、紀伊国伊都郡、図参照

*23:上掲秀吉判物のこと

*24:土代ともいう。下書きのこと

*25:天皇の意思

*26:致カ、以下同様

*27:再読文字、「よろしく・・・べし」

*28:文書を「披」き「露」わす。広く伝えること、上申すること

*29:より厳密には「当知行」は「押領地」と非「押領地」からなっている